Ne manquez aucun article

Abonnez vous à la newsletter

"La Philo pratique"

N'oubliez pas de confirmer votre inscription.

Une fois abonné(e), pensez à vérifier votre dossier des indésirables 😉

Ne manquez aucun article

Faire société

Amour égoïste et amour altruiste

05/03/2025

Notre éthique nous invite, généralement, à répondre que l’amour est, avant tout, un don à l’autre. L’affection, que nous portons à ceux que nous aimons, ne peut être égoïste. Les actions que nous réalisons par bienveillance envers nos congénères ne peuvent être qu’altruiste. Ce don de soi, que l’on nomme charité, chez les chrétiens, ou agapè, chez les grecs, ne suffit, pourtant, pas à définir notre rapport à l’amour. Notre nature, animale et impulsive, finit par nous rattraper et elle nous somme de voir en l’amour la passion, l’embrasement. L’affection devient possession, l’action, obligation. L’amour est, alors, un feu ardent qui nous anime, qui nous met en mouvement. Freud nommait cela notre pulsion de vie. C’est l’expression de notre être, notre puissance créatrice. Enfants d’Éros, nous ne pouvons vivre sans passion, mais nous pouvons, aussi, mourir par passion.

Nous voilà piégé dans ce rapport antinomique de l’amour, entre l’amour qui donne (agapé) et l’amour qui possède (éros). Cette ambivalence, en notre être, nous l’éprouvons quotidiennement, sans y penser. Que l’on protège des idées ou bien ses proches, est-ce un amour tourné vers l’autre ou vers soi-même ? Défendre, c’est exprimer une subjectivité, qui est, à la fois, égoïque et bienfaisante. Un sujet qui perçoit les choses est à la fois tourné vers le monde, puisqu’il l’observe, et, en même temps, tourné vers lui-même puisqu’il ne peut comprendre ce monde qu’en fonction de son expérience préalable, de son propre référentiel. Trop tourné vers le monde, l’individu en disparait. Trop tourné vers lui-même, l’individu devient aveugle au monde. Alors, comment trouver l’équilibre de cet amour ?

Platon nous offre une piste de réflexion. Il nous dit qu’il y a deux types d’amour, qu’il faut préserver : L’éros vulgaire, qu’il faut offrir avec prudence […], de manière à en cueillir le plaisir sans provoquer aucun dérèglement , et l’éros céleste, passerelle entre le monde divin et le monde des Idées. Le premier représente notre rapport à nous-même, lequel nous demande de la minutie pour éviter toute démesure. Le second représente notre rapport au monde, synonyme d’observation et d’harmonie, pour lequel nous sommes trop souvent aveugles. L’Amour pourrait ainsi se situer dans cette communion entre le vulgaire et le céleste, entre notre être individuel et l’Être universel, entre l’éros tourné vers soi et l’agapè tourné vers le monde.

Si nous suivons cette pensée de Platon, nous pouvons y voir une invitation à l’introspection. L’Amour est, alors, bien plus complexe qu’il n’y parait, et révèle une part de nous-même, à la fois don et possession. Mais, le philosophe grec nous avertit que pour découvrir cette nature de notre Être, il nous est nécessaire d’y porter une minutieuse attention.

Texte issu de l'article " Amour égoïste et amour altruiste ", paru dans le journal La Trousse Corrézienne, janvier 2024, N°53

Archétypes de l'inconscient collectif

18/11/2024

Malgré tout, cette nouvelle discipline, initiée et représentée par Freud, a ouvert le champ à un domaine non considéré jusqu’ici : l’inconscient. L’inconscient, contrairement à l’idée reçue, ne vient pas s’opposer au conscient, mais peut être considéré, comme l’une de ses parties, une partie voilée, non accessible, mais, pourtant, fondamentale. Il s’agit des coulisses de notre esprit, des fondations sur lesquelles, il repose. (Ré)introduire l’inconscient dans le domaine de la psychologie, c’est opérer un retour au concept grec de psykhḗ, c’est-à-dire d’âme, essence interne qui met en mouvement l’être. L’inconscient serait, alors, notre face cachée, notre essence, là où, le conscient, serait notre face dévoilée, notre substance.

Un des disciples de Freud, Carl Gustav Jung, identifiera, quelques années plus tard, la névrose comme « la désunion existentielle entre le conscient et l’inconscient », et attribuera l’augmentation contemporaine de ce trouble au « rationalisme de la vie moderne », qui « refoulerait dans l’inconscient la fonction de l’irrationnel ». Ainsi, les instabilités de notre psyché trouveraient leurs sources dans notre « hypocrisie », celle de notre refus à « reconnaitre l’irrationnel comme une fonction psychique qui doit être nécessaire » .

Pour Jung, la santé de l’esprit passerait, donc, par un accroissement de la connaissance de soi, qui ne pourrait se réaliser sans l’exploration « du côté obscur de l’âme ». Il introduira le concept d’archétype, comme « image primordiale » ou « forme de représentation donnée à priori », pour qualifier cette toile de fond sur laquelle repose l’esprit, que l’individu ne peut connaitre qu’à travers un effort d’attention et d’analyse minutieuse, pour espérer en dévoiler l’essence.

Mais, Jung ne s’arrête pas là et pousse son analyse plus loin, en y intégrant la notion de socius. Il démontre que toute psyché est le résultat, certes, d’une expérience empirique personnelle mais, également, d’un héritage commun. Nos cultures, nos langues, nos coutumes ou nos récits du monde apparaissent comme des structures archétypiques, « une sagesse conférée par l’expérience d’innombrables millénaires ». Il les nomme archétypes de l’inconscient collectif, et les considèrent comme l’âme de nos sociétés, à la source de nos symboles et de nos mythologies partagés, support de toute psyché individuelle. Aisément identifiable, dans l’histoire, à travers les mouvements religieux, cette fonction psychique, au contact du rationalisme, s’est retrouvée enfouie, dissimulée, au fin fond de nos esprits, dans notre inconscient. Difficile, donc, de la reconnaitre, d’accepter son existence, et, à fortiori, d’identifier la source de nos troubles névrotiques, individuels comme collectifs.

Ainsi, la pensée de Jung nous invite à méditer sur ce qui compose notre identité, et, plus particulièrement, sur les liens inconscients qu’entretiennent entre eux les individus, mais aussi les sociétés, nous invitant à aborder nos relations sous le prisme de nos antinomies et synonymies archétypales.

Texte issu de l'article " Archétypes de l'inconscient collectif ", paru dans le journal La Trousse Corrézienne, octobre 2024, N°52

La démocratie est-elle condamnée à la démagogie ?

30/07/2024

C’est en Grèce antique que la parole a permis au concept de démocratie de naître, légitimant le passage d’une société grecque guerrière à une société de l’argumentation et de la délibération. Mais si la démocratie représente une égalité de parole, elle n’est reste pas moins soumise à l’inégalité naturelle de chacun face à l’aptitude à en user. La force physique laisse place à la force de persuasion qui fait émerger un nouveau type de personnage : le rhéteur. Au sein d’une assemblée, savoir s’adresser au plus grand nombre et emporter son adhésion devient un enjeu crucial. C’est ainsi, que le démagogue fait son apparition. C’est un rhéteur particulier, capable de masquer l’intérêt général au profit d’intérêts personnels. Il sait user de son éloquence pour flatter le peuple. Il utilise son art, non plus pour faire sens, mais pour jouer sur les passions de son auditoire, tel un courtisan souhaitant les faveurs de son monarque. Dans le Gorgias, Platon constate que ce jeu sur les passions de l’esprit est en mesure de surpasser toutes les compétences propres, puisqu’il est capable de les dominer en apparence. Dans Les politiques, Aristote précise qu’en masquant l’intérêt général au profit d’intérêts particuliers, ce ne sont plus les lois qui sont souveraines, mais les décrets, ce qui remet en question la nature même du gouvernement constitutionnel.

Le démagogue apparait alors comme un perturbateur dans le projet démocratique. Il joue sur les faiblesses du dêmos, et notamment sur sa tendance à la simplification. Le peuple est souvent ignorant et accepte les discours en espérant que chacun saura se montrer raisonnable. Le démagogue, simple et séducteur, parait plus convainquant que l’honnête homme, ayant tendance à dévoiler une réalité complexe et effrayante.

Mais le vrai danger, nous dit Platon, c’est lorsque que le peuple devient une foule irrationnelle, emportée par les discours. Il perd sa souveraineté. Le démagogue conduit alors une masse manipulable, composée d'individus en errance, dont le sens ne se réduit plus qu’à une seule vérité, une seule totalité. La flatterie devient propagande, le démagogue devient despote, le risible devient tragique.

Pour de nombreux philosophes, ce scénario n’est pourtant pas inéluctable. L’éducation, la prise de conscience du bien commun, est pour eux l’antidote à la démagogie. Un dêmos, composé d’individus capables de critique et d’auto-critique, est la meilleure protection contre la démagogie. Cependant, l’école a depuis bien longtemps perdu sa nature contemplative (skolê : loisir, repos), au profit d’une nature de performance et de spécialisation, ne suscitant plus l’étonnement dans l’esprit du citoyen.

La démocratie, étant ontologiquement menacée par la démagogie, l’éthique citoyenne, passant par une lutte permanente contre la facilité, ne pourrait-elle pas être la source d’une vigilance vertueuse permettant de prévenir tout rapport de domination ?

Texte issu de l'article " La démocratie est-elle condamnée à la démagogie ? ", paru dans le journal La Trousse Corrézienne, juillet 2024, N°51

Les limites de la liberté individuelle

19/05/2024

La liberté nous semble être un concept familier, cependant, chaque individu parait en avoir une interprétation personnelle. Alors comment débattre d’un thème, apparemment, si crucial, si nous ne sommes pas en mesure d’en partager une définition commune ? C’est la question à laquelle tente de répondre Aurélien Berlan, dans son livre Terre et Liberté (2021). Il identifie, ainsi, deux types de liberté : le fantasme de délivrance et la quête d’autonomie.

Notre civilisation occidentale, héritière du modèle de la Grèce classique de « l’homme libre », mêlé à la philosophie judéo-chrétienne du « libre-arbitre », voit en la liberté un pouvoir d’agir sans contrainte. D’une part, l’influence grecque tend à pousser l’Homme contemporain à s’émanciper des sujétions naturelles, grâce à sa rationalité. D’autre part, la liberté individuelle, ou libéralisme, trouve sa source dans le pouvoir d’agir chrétien. Passant d’un cheminement vers le Bien (morale divine) à un cheminement vers le bien (morale individuelle), le libéralisme tend, finalement, à s’émanciper des contraintes sociales. Selon Berlan, ce besoin irrépressible de libération, à la fois d’ordre naturelle et sociale, peut être résumé sous le concept de fantasme de délivrance.

Pour lui, il s’agit d’une nature « négative » de la liberté, dans la mesure où celle-ci est vue comme une absence de. La liberté s’éprouve, alors, dans le fait d’être « libéré de » quelque chose (d’une entrave qui nous gêne). Toute la société contemporaine serait, ainsi, fondée sur la notion de volonté, qu’Hannah Arendt identifiait déjà, il y a un demi-siècle. Cette volonté de l’individu, soutenu par un modèle productiviste, d’une part, et par une expansion technoscientifique, d’autre part, est confronté à ce que Berlan nomme « le vertige des possibles », c’est-à-dire une sensation permanente d’excitation face à une infinité de possibilités qui s’offre à nous. Cette ivresse de volonté isole l’individu dans une illusion de puissance et de sécurité, garantit par une délégation à un système global, lui offrant un déchargement des contraintes de la vie quotidienne et politique. Ce fantasme de délivrance peut être qualifier de liberté pathologique, dans le sens où il répond à un besoin impulsif (páthos : affect), et est de nature curative.

Cependant, au-delà de nos réactions irréfléchies, Aurélien Berlan identifie une autre forme de liberté, moins mutilante, de nature « positive », dans la mesure où celle-ci est vue comme une présence de. La liberté deviendrait le fait d’être « libre pour » quelque chose (un sens qui nous anime). Les difficultés que chacun rencontre ne sont, alors, plus des contraintes mais des facteurs avec lesquels il faut composer. Berlan parle ainsi de quête d’autonomie, littéralement, une recherche de gestion résiliente. L’esprit ne serait plus dans un affrontement (volonté) mais dans une action constructive (intention), pour favoriser un état d’osmose. On pourrait, ainsi, qualifier cette quête d’autonomie de liberté sophrologique, dans le sens où elle appelle à une sagesse pérenne (sôphron : âme saine) et est de nature préventive.

Cette vision alternative de la liberté nous invite à nous interroger sur notre manière court-termiste d’interagir avec le monde et sur les résonnances de nos comportements individualistes.

Texte issu de l'article " Les limites de la liberté individuelle ", paru dans le journal La Trousse Corrézienne, Avril 2024, N°50

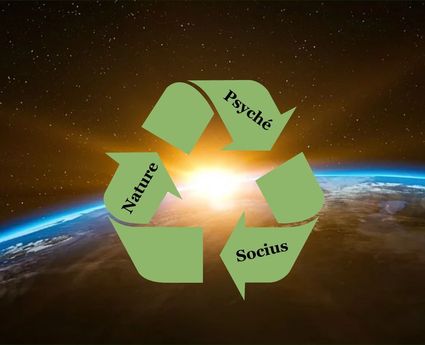

Les trois écologies de l’écosophie

18/02/2024

Selon Félix Guattari, psychanalyste et philosophe de la fin du XXème siècle, notre société occidentale fait face à des déséquilibres écologiques profonds, qui menacent la stabilité de la vie sur terre, mais présentent également des détériorations mutilant les modes de vies humains, individuels comme collectifs. C’est, globalement, le rapport du sujet à son environnement qui est menacé. Ainsi, Guattari identifie trois périmètres vitaux à la survie d’un individu : l’écologie mentale, l’écologie sociale et l’écologie environnementale.

En grec ancien, Eco (oïkos) signifie la maison, la demeure. Cependant à travers le terme économie, cette demeure a pris un sens plus large, qui l’apparente à l’ensemble des interactions demeurantes, c’est-à-dire à l’ensemble des interconnexions qui permettent, à un système donné, de demeurer. C’est ainsi que Guattari va redonner toute sa profondeur au terme Eco, en proposant le terme d’écosophie, littéralement la conscience des interactions demeurantes. Pour lui, ce n’est qu’en reconnaissant l’interconnexion des divers milieux d’un éco-système que l’on peut espérer le voir persister.

Ainsi, en appliquant ce concept d’écosophie à la société humaine, c’est le rapport de l’humanité à la nature, au socius et à la psyché, qu’il faut redéfinir. Selon lui, notre société occidentale ne considère pas ces questions dans leur ensemble. Elle les isole, provoquant, « une sorte de mouvement général d’implosion ». L’individu, unité de cette société, est privé de tout rapport avec son extériorité : « l’altérité tend à perdre tout aspérité », c’est-à-dire que chaque esprit perd toute capacité de subjectivité, se conformant à un esprit global préfabriqué et figé.

Or, pour Guattari, conformément à toute chose dans l’univers, sans mouvement, un système ne peut s’adapter et être pérenne. Il parle de la nécessité d’intégrer « une logique des intensités, une éco-logique ». Elle se matérialise par la valorisation de la subjectivité.

Ainsi, selon le philosophe, sociabilité rimerait avec sensibilité. C’est un renversement spirituel qu’il nous propose. D’une idéologie dogmatique, faite de certitudes et de réussites, c’est un univers contingent, incertain et fragile qui se présente à nous. « Il faut cultiver les dissensus et la production singulière d’existence », nous dit-il.

Il prône donc une reconnexion à l’intensité des échanges, « sous une égide éthico-esthétique », c’est-à-dire à travers un accompagnement, une protection, par une forme de morale et surtout une libre expression de la sensibilité de chaque individu.

En résumé, c’est une société en perpétuel mouvement que Guattari nous dépeint. Une expérience à la fois commune et personnelle. C’est un processus de convergence et de divergence. Une convergence des solidarités et une divergence des singularités.

L’écosophie, appelle donc à prendre conscience de l’interdépendance des interactions d’un système sociétal, en son noyau, l’individu, en sa cellule, la société elle-même, et en sa dépendance à ce qui l’entoure, son environnement.

Texte issu de l'article " Les trois écologies de l’écosophie " paru dans le journal La Trousse Corrézienne, Janvier 2024, N°49

Pleonexia : l’inégalité des richesses

24/10/2023

Le terme grec pleonexia signifie « avoir plus que nécessaire ». Cette notion est étroitement liée à la question du pouvoir et de la domination. Platon, comme Aristote, voit en son sein le déséquilibre de la Cité, une injustice au sens du « manquement à l’égalité ». Ce n’est pas le fait de prendre trop de richesses ou d’honneurs qui est questionner, mais le fait d’en prendre trop « par rapport à l’autre ». C’est en ceci, en touchant à l’équilibre des liens entre les individus, que la pleonexia menace l’acte de faire société.

Pour Platon, l’ordre passe par le combat intemporel de la pleonexia. Ce pouvoir, exercé sur l’autre, est une damnation de l’âme. Le vrai pouvoir est alors celui que l’on exerce sur soi-même, basée sur la tempérance et la mesure vis-à-vis des biens que l’on possède. La puissance est d’ordre spirituel, la vraie richesse se maintenant jusque dans l’après-vie. Le jugement n’appartient pas aux hommes, il est hors du temps. L’acte injuste (la supériorité) est donc néfaste pour le salut de l’âme.

Aristote, de son côté, est plus rationnel. Même s’il partage la notion d’injustice de la pleonexia, attribuée au vice de l’âme, celle-ci reste liée au monde des hommes. Il voit la richesse comme un état et la politique comme la manière de s’organiser face à l’état (richesses) de chacun. Selon lui, deux déviances antagonistes menacent l’équilibre de la Cité : l’excès généré par le manque (pleonexia démocratique) et l’excès généré par le privilége (pleonexia oligarchique). La première vise une égalité arithmétique (l’égalité absolu de tous face aux biens), l’autre, une inégalité fondamentale. L’acte juste, pour Aristote, se situe au centre de ces deux extrêmes, dans ce qu’il nomme une égalité proportionnelle, où chacun peut posséder à la mesure de ses besoins et de ses capacités à participer au bien commun. Paradoxalement, une figure légitime de la pleonexia semble émergée : celle d’avoir plus pour le bien de tous. Il y aurait ainsi besoin d’excès (mesuré) pour éviter l’excès (démesuré). L’ordre, selon Aristote, est, par conséquent, dépendant de l’honnêteté du citoyen.

La notion de pleonexia parait être au cœur de toute société humaine. L’instabilité sociale semble être directement liée à la manière de gérer les richesses. Alors égalité absolue, égalité proportionnelle ou inégalité, les deux philosophes nous offrent matière à réflexion.

Texte issu de l'article " Pleonexia : l’inégalité des richesses " paru dans le journal La Trousse Corrézienne, Octobre 2023, N°48

La société juste de l’honnête homme

30/03/2023

Il y a environ 10 000 ans, Homo Sapiens a connu ce que nous pourrions appeler une Révolution Sociale. En effet, l’apparition de la sédentarisation va provoquer la nécessité de redéfinir les liens entre les individus. Peu à peu des villages, qui deviendront des villes, puis des pays, vont mettre l’Homme face à une nouvelle problématique : comment organiser une communauté d’individus de plus en plus nombreux ?

L’Histoire de l’humanité n’est finalement que le long récit de ce questionnement, dont nous n’avons toujours pas trouvé de réponse satisfaisante, du moins dans les faits. Cependant, de nombreux penseurs nous offrent des pistes de réflexion, définissant simplement les conditions premières de l’acte de faire société.

Aristote, philosophe grec du IVe siècle av. J.-C., a travaillé, entre autres, sur cette notion. Dans le livre I de « Les Politiques », il nous en offre une définition : « Avoir [la perception du bien, du mal, du juste et de l’injuste] en commun, c’est ce qui fait une famille et une cité ». Le fondement des liens entre individus trouve donc son origine dans la capacité de ceux-ci à parler la même langue éthique, c’est-à-dire à partager les mêmes notions morales. Bien et mal, juste et injuste ne sont que des concepts subjectifs, auxquels il faut donner du relief, de la complexité, pour percevoir les nuances qu’ils revêtissent selon les contextes propres à chaque situation. Dans le cas contraire, apparaissent des dissonances morales qui peuvent être comparer à deux personnes, ne parlant pas la même langue, incapables d’échanger. Alors n’étant pas en mesure de discuter, elles ne trouvent pas d’autres moyens que de se disputer.

Famille ou cité, le langage éthique permet de se lier, de s’unir. Mais là où la famille est limitée à sa condition, la société humaine promet à l’homme des conditions plus confortables. Aristote nous dit : « Bien que se constituant en vue de vivre, la cité existe, en vue de la vie heureuse ». Faire société est donc l’acte de s’organiser pour mieux vivre, pour une vie plus vertueuse, une vie de loisir comme l’entendaient les anciens, c’est-à-dire une vie où l’homme est en mesure de se libérer de ses agitations quotidiennes pour apaiser son âme, calmer son esprit, atteindre l’ataraxie. La vie vertueuse n’est donc possible qu’en adoptant des relations vertueuses avec son environnement, autrement dit envers les individus avec lesquels on vit.

Dans le livre V, consacré à la justice, de « Ethique à Nicomaque », Aristote nous dit : « Le meilleur [individu] n’est pas celui dont la vertu s’exerce envers lui-même : c’est au contraire celui qui l’exerce envers autrui, car ce comportement représente une tâche difficile ». Le philosophe touche au point central de la notion de société : il s’agit non pas d’agir envers soi mais envers l’autre. C’est là que la vertu prend pleinement forme. C’est une notion bien trop oubliée de nos jours, où la plupart d’entre nous agissent pour leur propre personne. Or, si chacun adopte une attitude individualiste, la société est condamnée, puisqu’aucun de ses membres n’est capable de parler le même langage éthique. La communauté se divise et les disparités sociales s’amplifient.

C’est pour cela qu’Aristote introduit la notion de justice : « Le genre d’état qu’on entend appeler justice est celui qui pousse à exécuter les actes justes, c’est-à-dire qui entraine à agir justement et à souhaiter tout ce qui est juste ».

Mais qu’est-ce qui est juste ? Il nous répond : « Ce qui est juste, c’est ce qui est légal et ce qui est équitable ». Il ajoute : « Nous appelons justes les prescriptions susceptibles de produire et de garder le bonheur et ses parties constituantes au profit de la communauté des citoyens ».

La justice est donc le fait de préserver ce qui est favorable à la communauté, de manière légale et équitable. Notons qu’ici l’individu fait partie de cette communauté. Il ne s’agit donc pas de la privilégier par rapport à l’individu, mais de trouver un compromis entre les deux.

Le légal est ce qui est conforme à la loi. Mais attention, il ne s’agit pas, de reconnaître comme juste une quelconque loi humaine tyrannique. Comme toute traduction, il est important de nuancer la notion exprimée. Le légal est ici, ce qui est suffisant, mesuré, que l’on peut opposer à l’illégal, qui est ce qui est en trop, démesurée. C’est la notion de proportionnalité qui est introduite ici. C’est la même notion que l’on retrouve dans l’équité. L’équité n’est pas l’égalité nous dit Aristote : « La réciprocité veut qu’on rende en proportion et non selon le principe d’égalité. C’est en effet parce qu’on retourne en proportion de ce qu’on reçoit que la Cité se maintient ». Il ajoute « Ce qui est juste, c’est quelque chose de proportionnel […] dès lors que la proportion est une égalité de rapports ».

L’équité est donc l’égalité des rapports, c’est-à-dire l’équilibre entre ces rapports et non l’égalité des individus, à savoir l’équilibre entre les individus eux-mêmes. Pour l’illustrer, nous pouvons dire qu’un partage égalitaire est le fait d’attribuer la même chose à chacun, qu’importe ses besoins. Un partage équitable est le fait d’attribuer une part différente à chacun, selon ses besoins. Une fois de plus Aristote le résume parfaitement bien : « L’injustice, au contraire, porte à exécuter ce qui est injuste, c’est-à-dire excessif et déficient en répartissant ce qui est utile ou nuisible hors de proportion ».

Le légal et l’équitable sont donc la mesure parfaite de ce qui est nécessaire au bien-être de la communauté et de l’individu. « L’action juste tient le milieu entre l’injustice que l’on inflige et celle que l’on subit, puisque l’une consiste à détenir trop et l’autre trop peu ».

Mais définir cette proportionnalité n’est pas chose simple : « Il faut savoir comment agir et comment partager justement. Or cela représente un travail ardu ». C’est pour cela que l’injustice doit être différenciée de l’acte injuste et la justice de l’acte juste. Chacun étant soumis à de multiples facteurs (contextuels, psychologiques) dans sa vie, nous ne sommes pas toujours en capacité d’éviter de commettre des injustices et, à l’inverse, nous pouvons faire preuve de justice involontairement. Être juste ou injuste n’est pas complétement en notre pouvoir.

Par contre, nous sommes en mesure d’orienter nos décisions, de choisir de réaliser un acte qui nous paraît juste ou injuste. « Un acte juste ou injuste se définit par le consentement ou le non-consentement », nous dit le philosophe.

Pour savoir comment agir justement, il nous est donc nécessaire de faire un effort, l’effort suprême pour Aristote, celui de garder à l’esprit ce pour quoi nous faisons société. C’est un effort des plus « ardus » que de penser à l’autre avant de penser à soi, sans s’oublier pour autant. Cet effort, il le nomme « Epieikeia », qui signifie couramment bonté, mais que l’on peut dans ce cas traduire par honnêteté.

Mais qu’est-ce que l’honnêteté ?

« L’individu qui n’épluche pas la loi au mauvais sens du terme, mais incline à accepter moins que son droit, bien qu’il ait le secours de la loi, celui-là est un honnête homme ». Aristote décrit ici les limites de la législation humaine. Les lois sont faites pour organiser les hommes sur des principes médians, c’est-à-dire des principes généraux, permettant de répondre aux dérives principales de la société humaine. Mais, les lois, à l’image des hommes, sont imparfaites. Il est nécessaire d’apporter un « décret » à cette loi, pour éviter « une faute entraînée par une formulation trop simple ». C’est donc le rôle de l’honnêteté.

Être honnête, c’est refuser une position avantageuse lorsqu’elle n’est pas nécessaire et qu’elle s’avère surtout défavorable pour l’autre, mais c’est également, accepter une position désavantageuse lorsque l’autre est défavorisée par une loi. Autrement dit, c’est un correctif à la législation commune que l’on décide d’apporter pour le bien de la communauté. C’est l’abandon d’une position bénéfique au profit d’une position équitable, c’est-à-dire proportionnée, juste.

Pour résumé, nous pouvons dire que la société est une structure conventionnelle, dépendant de la stabilité des accords entre ces membres. Ces membres doivent posséder un langage éthique commun pour pouvoir définir ces accords et agir ainsi pour le bien de la communauté. Sa pérennité repose sur la capacité de chacun à se mesurer individuellement pour le bien collectif (le légal), mais le collectif doit également préserver le bien-être de chaque individu (l’équité).

Pas de cité sans justice, pas de justice sans proportionnalité, pas de proportionnalité sans honnêteté. La société juste nécessite un(e) honnête homme/femme.

06 08 40 23 25

philonat19@gmail.com

Suivez-moi sur

philonat19@gmail.com

Suivez-moi sur

06 08 40 23 25