Ne manquez aucun article

Abonnez vous à la newsletter

"La Philo pratique"

N'oubliez pas de confirmer votre inscription.

Une fois abonné(e), pensez à vérifier votre dossier des indésirables 😉

Ne manquez aucun article

Philosophie

Amour égoïste et amour altruiste

05/03/2025

Notre éthique nous invite, généralement, à répondre que l’amour est, avant tout, un don à l’autre. L’affection, que nous portons à ceux que nous aimons, ne peut être égoïste. Les actions que nous réalisons par bienveillance envers nos congénères ne peuvent être qu’altruiste. Ce don de soi, que l’on nomme charité, chez les chrétiens, ou agapè, chez les grecs, ne suffit, pourtant, pas à définir notre rapport à l’amour. Notre nature, animale et impulsive, finit par nous rattraper et elle nous somme de voir en l’amour la passion, l’embrasement. L’affection devient possession, l’action, obligation. L’amour est, alors, un feu ardent qui nous anime, qui nous met en mouvement. Freud nommait cela notre pulsion de vie. C’est l’expression de notre être, notre puissance créatrice. Enfants d’Éros, nous ne pouvons vivre sans passion, mais nous pouvons, aussi, mourir par passion.

Nous voilà piégé dans ce rapport antinomique de l’amour, entre l’amour qui donne (agapé) et l’amour qui possède (éros). Cette ambivalence, en notre être, nous l’éprouvons quotidiennement, sans y penser. Que l’on protège des idées ou bien ses proches, est-ce un amour tourné vers l’autre ou vers soi-même ? Défendre, c’est exprimer une subjectivité, qui est, à la fois, égoïque et bienfaisante. Un sujet qui perçoit les choses est à la fois tourné vers le monde, puisqu’il l’observe, et, en même temps, tourné vers lui-même puisqu’il ne peut comprendre ce monde qu’en fonction de son expérience préalable, de son propre référentiel. Trop tourné vers le monde, l’individu en disparait. Trop tourné vers lui-même, l’individu devient aveugle au monde. Alors, comment trouver l’équilibre de cet amour ?

Platon nous offre une piste de réflexion. Il nous dit qu’il y a deux types d’amour, qu’il faut préserver : L’éros vulgaire, qu’il faut offrir avec prudence […], de manière à en cueillir le plaisir sans provoquer aucun dérèglement , et l’éros céleste, passerelle entre le monde divin et le monde des Idées. Le premier représente notre rapport à nous-même, lequel nous demande de la minutie pour éviter toute démesure. Le second représente notre rapport au monde, synonyme d’observation et d’harmonie, pour lequel nous sommes trop souvent aveugles. L’Amour pourrait ainsi se situer dans cette communion entre le vulgaire et le céleste, entre notre être individuel et l’Être universel, entre l’éros tourné vers soi et l’agapè tourné vers le monde.

Si nous suivons cette pensée de Platon, nous pouvons y voir une invitation à l’introspection. L’Amour est, alors, bien plus complexe qu’il n’y parait, et révèle une part de nous-même, à la fois don et possession. Mais, le philosophe grec nous avertit que pour découvrir cette nature de notre Être, il nous est nécessaire d’y porter une minutieuse attention.

Texte issu de l'article " Amour égoïste et amour altruiste ", paru dans le journal La Trousse Corrézienne, janvier 2024, N°53

Archétypes de l'inconscient collectif

18/11/2024

Malgré tout, cette nouvelle discipline, initiée et représentée par Freud, a ouvert le champ à un domaine non considéré jusqu’ici : l’inconscient. L’inconscient, contrairement à l’idée reçue, ne vient pas s’opposer au conscient, mais peut être considéré, comme l’une de ses parties, une partie voilée, non accessible, mais, pourtant, fondamentale. Il s’agit des coulisses de notre esprit, des fondations sur lesquelles, il repose. (Ré)introduire l’inconscient dans le domaine de la psychologie, c’est opérer un retour au concept grec de psykhḗ, c’est-à-dire d’âme, essence interne qui met en mouvement l’être. L’inconscient serait, alors, notre face cachée, notre essence, là où, le conscient, serait notre face dévoilée, notre substance.

Un des disciples de Freud, Carl Gustav Jung, identifiera, quelques années plus tard, la névrose comme « la désunion existentielle entre le conscient et l’inconscient », et attribuera l’augmentation contemporaine de ce trouble au « rationalisme de la vie moderne », qui « refoulerait dans l’inconscient la fonction de l’irrationnel ». Ainsi, les instabilités de notre psyché trouveraient leurs sources dans notre « hypocrisie », celle de notre refus à « reconnaitre l’irrationnel comme une fonction psychique qui doit être nécessaire » .

Pour Jung, la santé de l’esprit passerait, donc, par un accroissement de la connaissance de soi, qui ne pourrait se réaliser sans l’exploration « du côté obscur de l’âme ». Il introduira le concept d’archétype, comme « image primordiale » ou « forme de représentation donnée à priori », pour qualifier cette toile de fond sur laquelle repose l’esprit, que l’individu ne peut connaitre qu’à travers un effort d’attention et d’analyse minutieuse, pour espérer en dévoiler l’essence.

Mais, Jung ne s’arrête pas là et pousse son analyse plus loin, en y intégrant la notion de socius. Il démontre que toute psyché est le résultat, certes, d’une expérience empirique personnelle mais, également, d’un héritage commun. Nos cultures, nos langues, nos coutumes ou nos récits du monde apparaissent comme des structures archétypiques, « une sagesse conférée par l’expérience d’innombrables millénaires ». Il les nomme archétypes de l’inconscient collectif, et les considèrent comme l’âme de nos sociétés, à la source de nos symboles et de nos mythologies partagés, support de toute psyché individuelle. Aisément identifiable, dans l’histoire, à travers les mouvements religieux, cette fonction psychique, au contact du rationalisme, s’est retrouvée enfouie, dissimulée, au fin fond de nos esprits, dans notre inconscient. Difficile, donc, de la reconnaitre, d’accepter son existence, et, à fortiori, d’identifier la source de nos troubles névrotiques, individuels comme collectifs.

Ainsi, la pensée de Jung nous invite à méditer sur ce qui compose notre identité, et, plus particulièrement, sur les liens inconscients qu’entretiennent entre eux les individus, mais aussi les sociétés, nous invitant à aborder nos relations sous le prisme de nos antinomies et synonymies archétypales.

Texte issu de l'article " Archétypes de l'inconscient collectif ", paru dans le journal La Trousse Corrézienne, octobre 2024, N°52

Les limites de la liberté individuelle

19/05/2024

La liberté nous semble être un concept familier, cependant, chaque individu parait en avoir une interprétation personnelle. Alors comment débattre d’un thème, apparemment, si crucial, si nous ne sommes pas en mesure d’en partager une définition commune ? C’est la question à laquelle tente de répondre Aurélien Berlan, dans son livre Terre et Liberté (2021). Il identifie, ainsi, deux types de liberté : le fantasme de délivrance et la quête d’autonomie.

Notre civilisation occidentale, héritière du modèle de la Grèce classique de « l’homme libre », mêlé à la philosophie judéo-chrétienne du « libre-arbitre », voit en la liberté un pouvoir d’agir sans contrainte. D’une part, l’influence grecque tend à pousser l’Homme contemporain à s’émanciper des sujétions naturelles, grâce à sa rationalité. D’autre part, la liberté individuelle, ou libéralisme, trouve sa source dans le pouvoir d’agir chrétien. Passant d’un cheminement vers le Bien (morale divine) à un cheminement vers le bien (morale individuelle), le libéralisme tend, finalement, à s’émanciper des contraintes sociales. Selon Berlan, ce besoin irrépressible de libération, à la fois d’ordre naturelle et sociale, peut être résumé sous le concept de fantasme de délivrance.

Pour lui, il s’agit d’une nature « négative » de la liberté, dans la mesure où celle-ci est vue comme une absence de. La liberté s’éprouve, alors, dans le fait d’être « libéré de » quelque chose (d’une entrave qui nous gêne). Toute la société contemporaine serait, ainsi, fondée sur la notion de volonté, qu’Hannah Arendt identifiait déjà, il y a un demi-siècle. Cette volonté de l’individu, soutenu par un modèle productiviste, d’une part, et par une expansion technoscientifique, d’autre part, est confronté à ce que Berlan nomme « le vertige des possibles », c’est-à-dire une sensation permanente d’excitation face à une infinité de possibilités qui s’offre à nous. Cette ivresse de volonté isole l’individu dans une illusion de puissance et de sécurité, garantit par une délégation à un système global, lui offrant un déchargement des contraintes de la vie quotidienne et politique. Ce fantasme de délivrance peut être qualifier de liberté pathologique, dans le sens où il répond à un besoin impulsif (páthos : affect), et est de nature curative.

Cependant, au-delà de nos réactions irréfléchies, Aurélien Berlan identifie une autre forme de liberté, moins mutilante, de nature « positive », dans la mesure où celle-ci est vue comme une présence de. La liberté deviendrait le fait d’être « libre pour » quelque chose (un sens qui nous anime). Les difficultés que chacun rencontre ne sont, alors, plus des contraintes mais des facteurs avec lesquels il faut composer. Berlan parle ainsi de quête d’autonomie, littéralement, une recherche de gestion résiliente. L’esprit ne serait plus dans un affrontement (volonté) mais dans une action constructive (intention), pour favoriser un état d’osmose. On pourrait, ainsi, qualifier cette quête d’autonomie de liberté sophrologique, dans le sens où elle appelle à une sagesse pérenne (sôphron : âme saine) et est de nature préventive.

Cette vision alternative de la liberté nous invite à nous interroger sur notre manière court-termiste d’interagir avec le monde et sur les résonnances de nos comportements individualistes.

Texte issu de l'article " Les limites de la liberté individuelle ", paru dans le journal La Trousse Corrézienne, Avril 2024, N°50

Les trois écologies de l’écosophie

18/02/2024

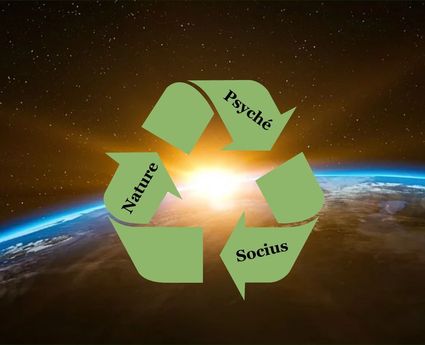

Selon Félix Guattari, psychanalyste et philosophe de la fin du XXème siècle, notre société occidentale fait face à des déséquilibres écologiques profonds, qui menacent la stabilité de la vie sur terre, mais présentent également des détériorations mutilant les modes de vies humains, individuels comme collectifs. C’est, globalement, le rapport du sujet à son environnement qui est menacé. Ainsi, Guattari identifie trois périmètres vitaux à la survie d’un individu : l’écologie mentale, l’écologie sociale et l’écologie environnementale.

En grec ancien, Eco (oïkos) signifie la maison, la demeure. Cependant à travers le terme économie, cette demeure a pris un sens plus large, qui l’apparente à l’ensemble des interactions demeurantes, c’est-à-dire à l’ensemble des interconnexions qui permettent, à un système donné, de demeurer. C’est ainsi que Guattari va redonner toute sa profondeur au terme Eco, en proposant le terme d’écosophie, littéralement la conscience des interactions demeurantes. Pour lui, ce n’est qu’en reconnaissant l’interconnexion des divers milieux d’un éco-système que l’on peut espérer le voir persister.

Ainsi, en appliquant ce concept d’écosophie à la société humaine, c’est le rapport de l’humanité à la nature, au socius et à la psyché, qu’il faut redéfinir. Selon lui, notre société occidentale ne considère pas ces questions dans leur ensemble. Elle les isole, provoquant, « une sorte de mouvement général d’implosion ». L’individu, unité de cette société, est privé de tout rapport avec son extériorité : « l’altérité tend à perdre tout aspérité », c’est-à-dire que chaque esprit perd toute capacité de subjectivité, se conformant à un esprit global préfabriqué et figé.

Or, pour Guattari, conformément à toute chose dans l’univers, sans mouvement, un système ne peut s’adapter et être pérenne. Il parle de la nécessité d’intégrer « une logique des intensités, une éco-logique ». Elle se matérialise par la valorisation de la subjectivité.

Ainsi, selon le philosophe, sociabilité rimerait avec sensibilité. C’est un renversement spirituel qu’il nous propose. D’une idéologie dogmatique, faite de certitudes et de réussites, c’est un univers contingent, incertain et fragile qui se présente à nous. « Il faut cultiver les dissensus et la production singulière d’existence », nous dit-il.

Il prône donc une reconnexion à l’intensité des échanges, « sous une égide éthico-esthétique », c’est-à-dire à travers un accompagnement, une protection, par une forme de morale et surtout une libre expression de la sensibilité de chaque individu.

En résumé, c’est une société en perpétuel mouvement que Guattari nous dépeint. Une expérience à la fois commune et personnelle. C’est un processus de convergence et de divergence. Une convergence des solidarités et une divergence des singularités.

L’écosophie, appelle donc à prendre conscience de l’interdépendance des interactions d’un système sociétal, en son noyau, l’individu, en sa cellule, la société elle-même, et en sa dépendance à ce qui l’entoure, son environnement.

Texte issu de l'article " Les trois écologies de l’écosophie " paru dans le journal La Trousse Corrézienne, Janvier 2024, N°49

La retraite : Apologie de l’oisiveté

27/04/2023

La retraite est, depuis longtemps, devenue un sujet sensible au sein de notre société. Elle divise. Elle est source d’incompréhension et de rupture de dialogue. Ce n’est pas étonnant puisqu’elle questionne à la fois notre rapport à l’activité, que l’on nomme travail, et à sa cessation, que l’on qualifie à juste titre de retraite. Cette activité touche au fondement même de nos vies, à savoir la mise en mouvement et la mise en repos de nos organismes.

Nous ne traiterons donc pas ici de la notion de travail, ni de celle de retraite, à proprement parlé, mais bien de celle plus profonde et plus complexe d’activité.

L’Homme est un animal actif, c’est-à-dire un organisme qui se met en mouvement pour transformer plus ou moins son environnement. Mais nous l’oublions souvent, il est également un animal contemplateur, c’est-à-dire qui observe minutieusement cet environnement. Sénèque, philosophe romain du Ier siècle après J.-C., nous le dit dans son éloge de l’oisiveté : « La nature a voulu que je fisse 2 choses : agir et vaquer à la contemplation. Je les fais toutes deux, car la contemplation même n’est pas sans action ».

Le philosophe stoïcien nous alerte donc sur l’ambivalence de la notion d’action. Elle peut être, tout aussi bien le fait de modifier le monde qui nous entoure que le fait de penser ce monde. On pourrait qualifier ces états, d’activité pratique et d’activité contemplative, où l’une et l’autre s’influencent mutuellement.

Cependant, c’est un constat peu partagé, de nos jours, par la plupart des individus. La notion de contemplation, associée au « loisir » ou à l’« oisiveté », est, bien trop souvent, assimilée au fait de ne rien faire. Elle est vue comme une attitude parasite qui vient polluer le dynamisme ambiant.

Or la notion de loisir est tout autre chez les Anciens. Qu’il s’agisse de la « skholè » des Grecs, ou de sa version romaine l’ « otium », elle caractérise un retrait volontaire de l’individu des agitations du quotidien. L’émergence de la rationalité au sein de la philosophie grecque classique a sans doute engendrer un besoin de prise de recul méditatif face aux enjeux politiques de plus en plus complexes et sophistiqués. C’est en partie ce qui fera émerger les premières « écoles » de philosophie, terme dont nous avons d’ailleurs hérité, pour désigner les lieux d’enseignement (établissement scolaire en français ou school en anglais).

A distance du tumulte des affaires humaines, il devient alors possible d’identifier les dissonances au sein des rapports entre les individus, ou les groupes d’individus, d’en diagnostiquer les pathologies et parfois d’en offrir un remède. L’école est donc un lieu de retrait où l’esprit se questionne sur le sens même des activités des hommes. Mais l’on pourrait, également, dire que la retraite est un lieu métaphysique, propice à l’enseignement de notre esprit.

Sénèque dit : « On peut, dès le jeune âge, se vouer tout entier à la contemplation du vrai, se chercher une règle de vie et s’y conformer dans la retraite ». La contemplation du vrai est alors l’observation minutieuse des phénomènes qui nous entoure, une prise de conscience des tenants et des aboutissants des événements qui ponctuent nos vies. La retraite est une invitation à aimer la sagesse (philo : aimer ; sofia : la sagesse), à ne pas se satisfaire des perceptions illusoires de premier plan, mais à creuser toujours un peu plus loin vers le « Vrai », vérité cachée, dont on ne peut jamais identifier la forme mais dont on peut ressentir l’essence, de manière éphémère avant que celle-ci nous échappe à nouveau.

Le philosophe romain l’exprime parfaitement : « Nous ne pouvons ni tout voir ni saisir toute l’étendue de ce que nous voyons ; mais à notre regard, à force d’investigations, s’ouvre la voie, qui jette les fondements du vrai ; ce que nous découvrons nous met sur la trace de ce qui demeure obscur, et nous parvenons à un principe antérieur au monde même ».

Mais la retraite, si elle est vouée à apaiser l’esprit, revêt également un caractère actif, comme nous l’avons dit. C’est par la clairvoyance, progressivement acquise, que nous sommes en mesure de remettre en question nos activités, de juger de la démesure de nos actes, de prendre conscience de l’absurdité de nos échanges passionnés.

« De toutes nos misères la pire est que nous sommes changeants jusque dans nos vices ; ainsi on n’a même pas l’avantage de s’en tenir à un mal qui nous soit familier. […] On flotte au hasard, on saisit un objet puis un autre ; ce qu’on a poursuivi on le laisse, ce qu’on a laissé on le poursuit à nouveau : retour alternatif de convoitises et de repentirs » nous dit encore Sénèque. Ce sont nos actions réalisées sans recul, sans perceptives, qui sont à l’origine de nos maux collectifs. Ce sont nos souhaits non mesurés, nos affects passionnels, qui sont à l’origine de nos maux personnels. Telles des âmes instables, nous naviguons de désirs en désirs, de plaisirs en plaisirs, de caprices en caprices, d’extravagances en extravagances, d’excès en excès.

Sans interruption, c’est l’inconstance qui nous épuisera. Sans répit, ce sont nos passions qui nous consumeront.

Le loisir se présente comme un instant de repos dans nos activités, mais loin d’en être exclu, il en est une partie cruciale. Cela sous-entend, que les activités au centre de notre vie personnelle, comme de notre vie collective, doit alterner entre action pratique et action contemplative. Nous pouvons assimiler cette alternance au mouvement de la respiration. Nos activités doivent se réaliser mais aussi avoir du sens. L’inspiration est alors le renouvellement de l’air, c’est-à-dire l’intégration de nouvelles idées, ce que l’on peut assimiler à l’oisiveté méditative. L’expiration est, quant à elle, ce que l’on rejette, c’est-à-dire le fruit de notre transformation, la production issue de nos idées, notre activité. Il parait alors évident que l’activité résultante nécessite un renouvellement des idées préalables. C’est ce processus qui nous permet de donner de la perspective, c’est-à-dire du sens. Sans cela, nous respirerions continuellement le même air, nous reproduirions les mêmes idées, pour finir par être asphyxié.

Dit autrement, sans retrait, nous perdons peu à peu toute notion de sens dans nos activités, jusqu’à ce qu’elles finissent par nous engloutir.

Mais quel est alors le sens même de cette activité ?

Attention, de ne pas questionner ici le sens qu’ont nos activités entre elles. Elles restent, malgré tout, subjectives, conditionnées par le contexte dans lequel elles s’inscrivent. Il s’agit plutôt de questionner la source même de l’activité humaine. Pourquoi sommes-nous des entités actives ?

Sénèque nous donne une réponse, qui possède, à mon sens, deux niveaux de lecture : « Se rendre utile à autrui, c’est travailler au bien commun ».

Pris dans le contexte sociétal, chaque individu est relié aux autres. L’homme qui se déprave, nous dit le philosophe, ne se nuit pas qu’à lui-même mais également aux autres et inversement, un homme vertueux permettra avant tout d’offrir ses services à la société, et non uniquement à lui-même. L’activité doit alors, par essence, se tourner vers le bien commun, si elle veut avoir un sens, et cela commence par le fait d’agir pour autrui. « [Toute passion] part toujours du point d’arrivée », nous dit-il. La démesure prend sa source dans l’ambition personnelle, qui ne regarde jamais derrière soi, qui ne se soucie jamais des résonnances de ses actes. Ce n’est alors qu’en se tournant vers l’acte juste, au service de l’autre, que notre activité trouve son sens social.

Mais une seconde lecture, plus stoïcienne peut être envisagée. Le stoïcisme nous enseigne que la Fortune, c’est-à-dire l’ordre des choses, n’est pas en notre pouvoir, qu’il faut méticuleusement se mettre en rythme avec celle-ci, si l’on souhaite ne pas subir d’endommagement de notre esprit. Alors nos activités prennent un autre sens, plus mystique, celui de caler nos actes sur le rythme de l’ordre des choses, de pagayer dans le sens du courant. On se rend donc utile à autrui, c’est-à-dire à l’autre, à l’altérité, à ce qui advient, si l’on travaille en harmonie avec lui, c’est-à-dire si l’on ne s’oppose pas à lui, au cours des choses, mais que l’on sait ressentir et anticiper les fluctuations des phénomènes de la Nature. Il devient donc judicieux de suivre le conseille que Sénèque nous donnait au tout début : suivre la volonté de la Nature, à savoir agir et vaquer à la contemplation. C’est seulement à travers cette discipline que notre activité trouvera un sens.

Pour conclure, ne nous serions-nous pas un peu trop éloignés du sujet initial du travail et de la retraite ? Je ne pense pas, puisque maintenant que nous identifions un peu mieux les enjeux fondamentaux des activités humaines, leurs conjugaisons quotidiennes paraissent plus simples. Travail et retraite, activité et méditation, sont donc nécessaires à l’accomplissement de l’individu, comme l’est la respiration pour notre organisme, encore faut-il entendre par là, travailler pour le bien commun et méditer sur le sens fluctuant de ce bien commun, qu’il soit social ou mystique. Toute action passionnelle et personnelle ne fait que mener chacun d’entre nous vers la démesure.

Par conséquent, il serait peut-être intéressant de repenser notre vision de l’activité, en ne la divisant plus entre productifs et retraités. Tentons d’imaginer un seul type d’être, s’accomplissant par ses actes au sein de la communauté et par sa pratique d’une oisiveté méditative, proportionnellement à son âge, proportionnellement à ses capacités.

Ce qui dépend de nous et ce qui ne dépend pas de nous

23/03/2023

Notre époque nous donne le sentiment que notre destin est entre nos mains. De nombreuses maximes nous bercent, depuis notre plus jeune âge : « Qui veut, peut », « Prends ta vie en main », « Ta vie t’appartient », « La raison du plus fort est toujours la meilleure ». Ajouté à cela, la mythologie contemporaine nous incite à toujours plus de contrôle : croissance, compétition, performance, maîtrise.

Cependant, force est de constater que cette invitation à l’action ne porte ses fruits, en apparence, que lorsqu’elle est accompagnée de réussite. Mais, en regardant de plus près les conditions de cette réussite, on s’aperçoit, d’une part, qu’il y a peu d’élus pour de nombreux prétendants et, d’autre part, que le prix éthique de celle-ci est proportionnel au niveau de succès recherché. En d’autres termes, pour réussir, il ne faut pas avoir trop d’état d’âme, sans quoi, on ne peut rien accomplir. Le célèbre mythe américain du « Winner » (et du « Looser ») est basé sur une lutte sans scrupule pour « le pouvoir ».

Pouvoir. Littéralement, « être en capacité de ». Ce terme désigne donc le fait d’être dans une position qui nous offre la possibilité d’agir avec une certaine liberté, une certaine volonté. Il s’agit donc d’une opportunité qui s’offre à nous, que nous pourrions tout aussi bien ne pas posséder. Et, c’est bien pour cela que nous affectionnons autant « le pouvoir ». Il est synonyme de sécurité, de préservation du monde tel que nous le souhaitons. Tout cela pourrait en être autrement. Sans pouvoir, nous sommes à la merci des autres, esclaves de leur volonté. Sans pouvoir, nous sommes dépendants des lois de la Nature, nous perdons cette émancipation que nous nous donnons tant de mal à obtenir, depuis plusieurs millénaires. Il faut alors tout mettre en œuvre pour obtenir ou préserver ce pouvoir.

La volonté de maîtrise trouve sa source dans cette préservation du pouvoir. C’est parce que je souhaite m’assurer d’une aptitude quelconque que j’entame un processus de stratagèmes, parfois complexe, parfois même absurde, ayant pour but l’emprise sur les facteurs conditionnant cette aptitude. Plus le pouvoir est crucial à mes yeux, plus mon champ de perception se restreint et plus mon attention se cristallise sur un périmètre étriqué. Les éléments hors de ce périmètre s’opacifient, et finissent par disparaître de mon champ de perception, à mesure que celui-ci s’isole.

A son stade ultime, la volonté de maîtrise devient frénétique. C’est une agitation violente qui prend possession de nous, qui nous met même hors de nous. Nos actions sont alors démesurées, démentes, inconscientes. C’est une implosion passionnelle qui nous consume de l’intérieur. Le Winner cède, finalement, tout autant que le Looser, sous le poids du pouvoir. Finalement, il n’y a aucun vainqueur dans cette course au pouvoir. Lorsque que nous possédons le pouvoir, c’est paradoxalement lui qui a l’air de nous posséder. Est-il alors toujours sous notre contrôle ?

Il est intéressant, à ce stade, de se reposer la question : Qu’est-ce qui est réellement en notre pouvoir ?

Epictète, philosophe stoïcien du Ier siècle, nous offre une réponse fondamentale : « Ce qui dépend de nous », à savoir : « Le pouvoir de bien user de nos représentations. Quant [au] reste, il ne dépend pas de nous ».

Ce « reste » dont parle Epictète est tout ce que, de nos jours, nous avons l’intention de contrôler, tous ces facteurs pour lesquels nous nous agitons quotidiennement : « Cela n’arrive pas tel que je l’aurais voulu », « Que va-t-il (elle) penser de moi ? », « Je dois réussir », « Comment changer les choses ? », « Je n’ai pas le temps ». Parmi ces choses, il y a ce qui dépend des autres, d’une part, c’est-à-dire leurs actions, leurs opinions, leurs sentiments que nous ne pouvons contrôler, malgré notre envie, et, d’autre part, la Fortune, comme le disaient les philosophes antiques, c’est-à-dire l’ordre des choses, ce qui advient, qui nous est favorable ou non, malgré nous. Epictète va jusqu’à nous enseigner que notre propre corps ne dépend pas de nous. Certes, ces constats sont déplaisants et sont difficiles à digérer, ce qui explique, notamment, notre tendance à les occulter, à les ignorer.

Mais, malheureusement, l’ordre des choses finira tôt ou tard par nous rattraper, comme nous dit le philosophe stoïcien : tout le monde meurt. « La mort n’est rien de redoutable. […] Mais le jugement que nous portons sur la mort en la déclarant redoutable, c’est là ce qui est redoutable. Lorsque donc nous sommes traversés, troublés, chagrinés, ne nous en prenons jamais à un autre, mais à nous-mêmes, c’est-à-dire à nos jugements propres ».

C’est notre représentation qui dépend de nous, notre manière de regarder ce qui advient. N’est donc redoutable, que ce qui nous paraît redoutable. A nous de travailler notre représentation, d’acquérir les moyens de donner de la profondeur, de la perspective à ce qui advient. Mais cela n’est possible qu’à travers une remise en question de soi et l’amorce d’un parcours long et difficile. Ce n’est qu’à travers un tel travail, que l’on peut espérer acquérir un quelconque pouvoir, le pouvoir de notre représentation.

En attendant, gardons espoir avec ces quelques lignes d’Epictète :

« Signe de celui qui progresse : il ne blâme personne, il ne loue personne, il ne se plaint de personne, il n’accuse personne, il ne dit rien de lui-même comme de quelqu’un d’importance ou qui sait quelque chose. Quand il est embarrassé et contrarié, il ne s’en prend qu’à lui-même. Quand on le loue, il rit à part soi de celui qui le loue ; et, quand on le blâme, il ne se justifie pas. »

06 08 40 23 25

philonat19@gmail.com

Suivez-moi sur

philonat19@gmail.com

Suivez-moi sur

06 08 40 23 25